私がある日、宇宙人に拉致(らち)されて、母船の中で船長である長老の宇宙人から、「あなたを惑星地球の、日本人のサンプルとして選んだ。日本人の代表として私たち宇宙人にすすめるべき、現代日本の代表的な音楽を10曲あげてみよ」と言われたなら、これは責任重大です。

でも、私はそんなとき、公平で平板な選曲などすることなく、私の好(この)みの曲を選曲して、宇宙人に提示してみようと思ってます。

まずは井上陽水さんの「少年時代」ははずせないでしょう。次に石川さゆりさんの「津軽海峡冬景色」、都はるみさんの「北の宿から」も必須(ひっす)ですね。

それからパフュームの「シークレットシークレット」、松任谷由実さんの「翳(かげ)りゆく部屋」とくると、それならサザンオールスターズや、古いところではザ・タイガーズも加えないとな…と思い、迷いが生じてしまいますね。

なにしろ「日本の代表的な曲」で、私はそれを宇宙に向けて発信する全責任を背負っているわけですからね。

山下達郎さんだっているし、服部良一先生作曲の「三味線ブギウギ」(歌は桧山うめ吉(きち)さんのが好きです)なんかも入れておきたいと思いだすと、もう選曲は不可能になってきます。

「日本の代表的な曲」でこれですからね。これが「地球の代表的な10曲」なんて言われたら、と考えると、気が遠くなってしまいます。

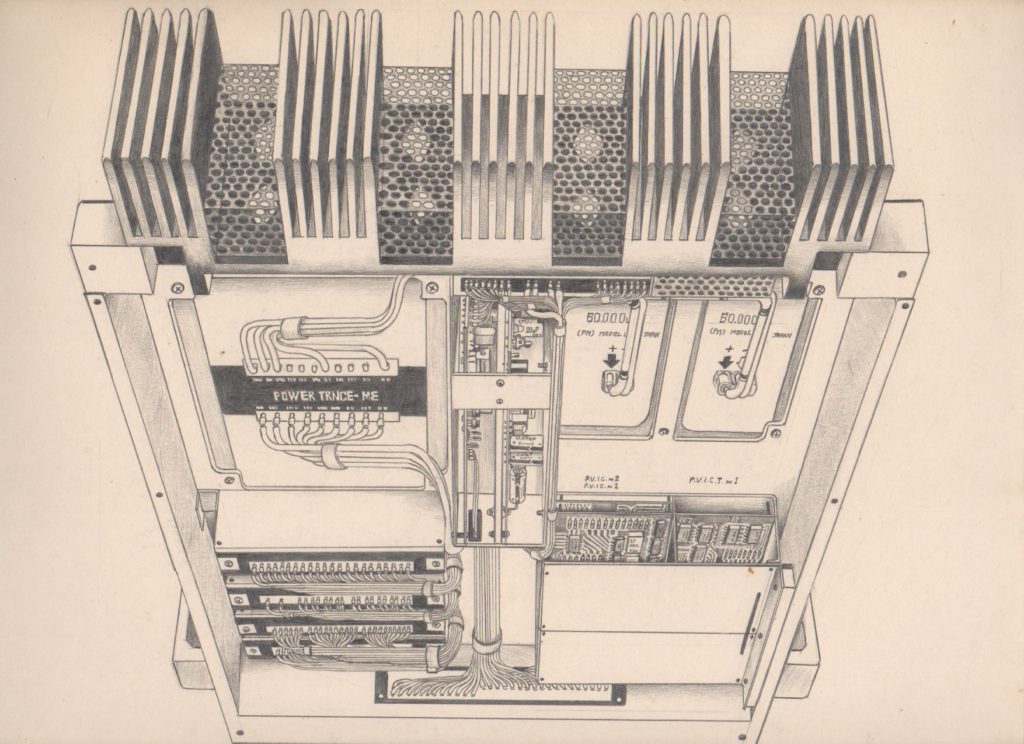

(高校生のころ描いた”空想のアンプ 2”です)

(高校生のころ描いた”空想のアンプ”です)

(高校生のころ描いた”空想のアンプ”です) (大日本図書「保健体育ノート 1年生」)

(大日本図書「保健体育ノート 1年生」)

(高校生のころの鉛筆画です)

(高校生のころの鉛筆画です) (水彩画です)

(水彩画です) (水彩画 習作です)

(水彩画 習作です)