以前、ある古神道の先生に教えていただいたことのひとつに、左の理と右の理というのがあります。その内容は多岐(たき)にわたるのですが、簡単に言うなら「人の身体の左は男性に関係する側で、右は女性に関係する側」ということで、たとえば自分の身体の左側や右側にケガや症状、特別な反応が出たとき、その理を判断して、何が起こっているか、どういう意味があるかを知るという術ごとです。

そう言われてみると、私が20代後半のころ、夜、寝入りばなに変な夢を見て飛び起きたことがあり、それは自分の右の親指が、そのつけ根からスポっと取れてしまうという夢で、非常にリアルなものでした。

ただ、痛みはなく、指が取れてしまったというのに、あまり恐怖感はありませんでした。「リアルな夢だったな」とベッドの上でボンヤリしていると、部屋の電話が鳴って「おばあちゃんが今、亡くなったので、すぐに帰って来て」と、実家の母親から連絡がありました。

右は女性の意味で、親指は自身の親やその親(おばあちゃん)の意味ということで、ピタリと当てはまります。

この他にもある日、特に変わった動きをしたワケでもないのに、左のヒザが突然ガクっとなり、ほぼ歩けない状態になったとき、やはり男の身内に重大な事件が発生したと、その直後に連絡を受けました。左は男に関係し、ヒザが痛んで立ち行けなくなったのは、まさにその身内の事情にぴピタリと当てはまりました。

偶然と言ってしまえばそれまでですが、その古神道の先生は、その術ごとによって、人の窮地を実際に何度も救っておられるのを知っているので、私はそれを偶然として片づけてしまう気持ちはありません。

先生のお話しでは、その術ごとは身体だけにとどまらず、まわりで起こるすべてのできごと、気象、鳥の声、動物、森羅万象(しんらばんしょう)から読みとくことができるそうです。

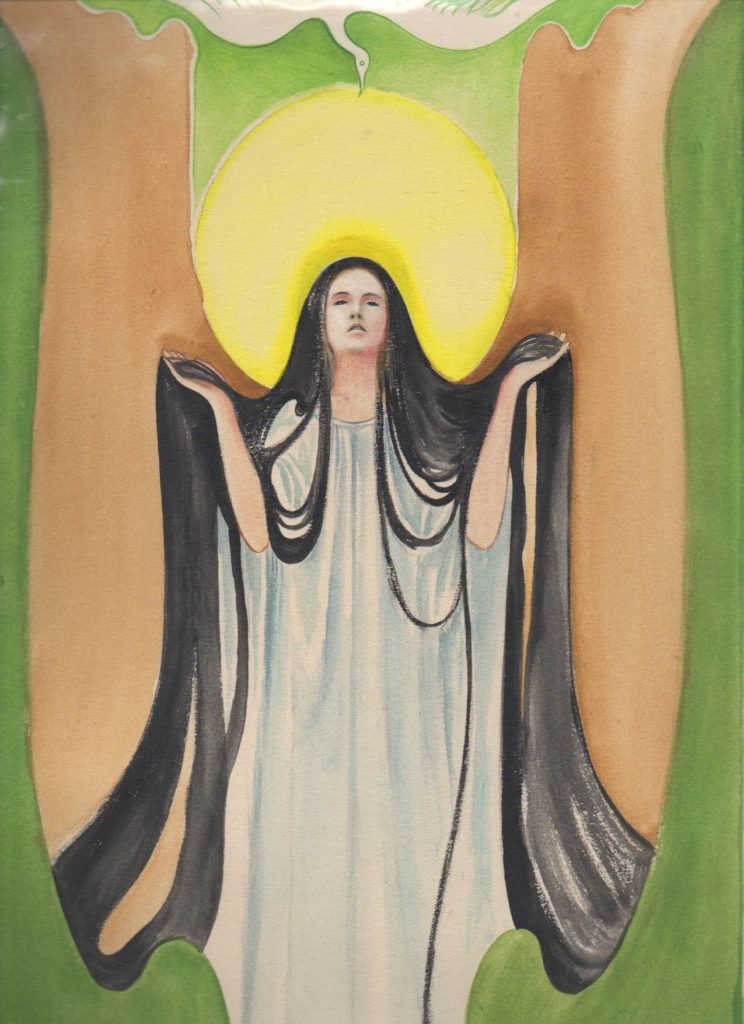

(「カノン」水彩画です)

(「カノン」水彩画です)

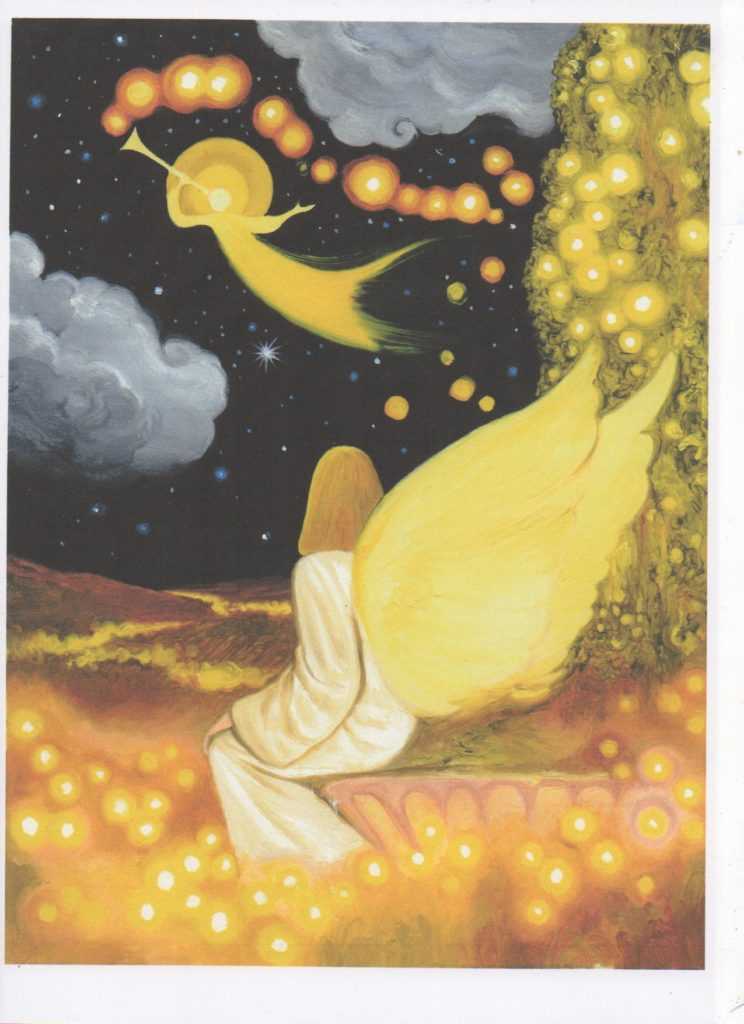

(「光の種をまく精霊」 油絵です)

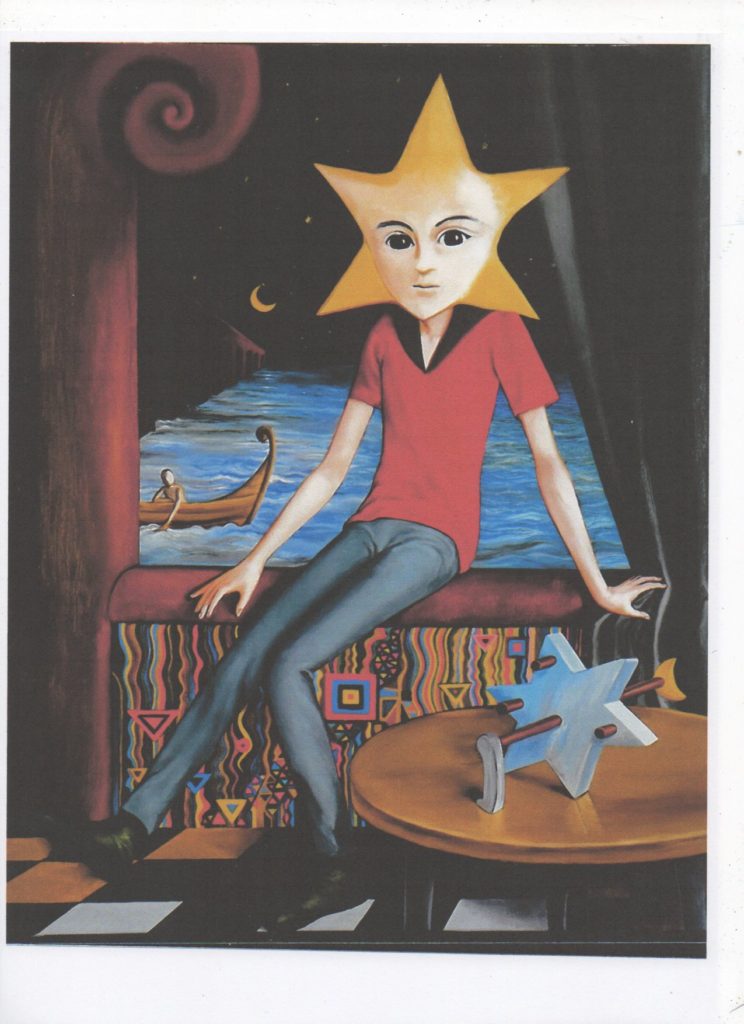

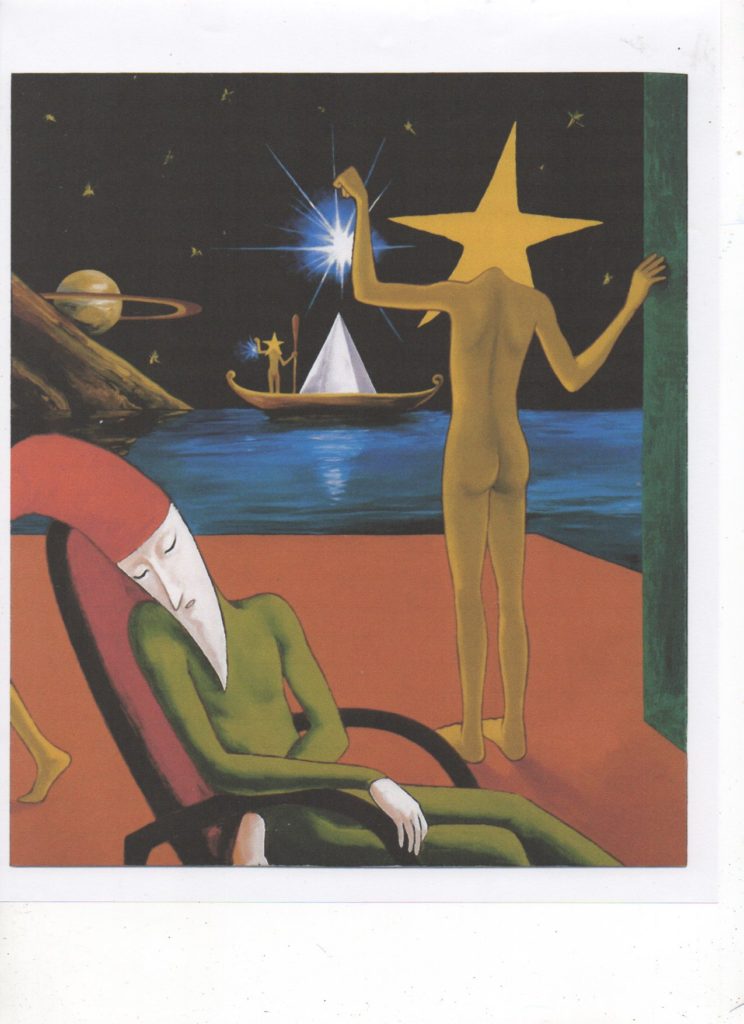

(「光の種をまく精霊」 油絵です) (「オドラデック」 油絵です)

(「オドラデック」 油絵です) (プレーリードッグのチョコ)

(プレーリードッグのチョコ)

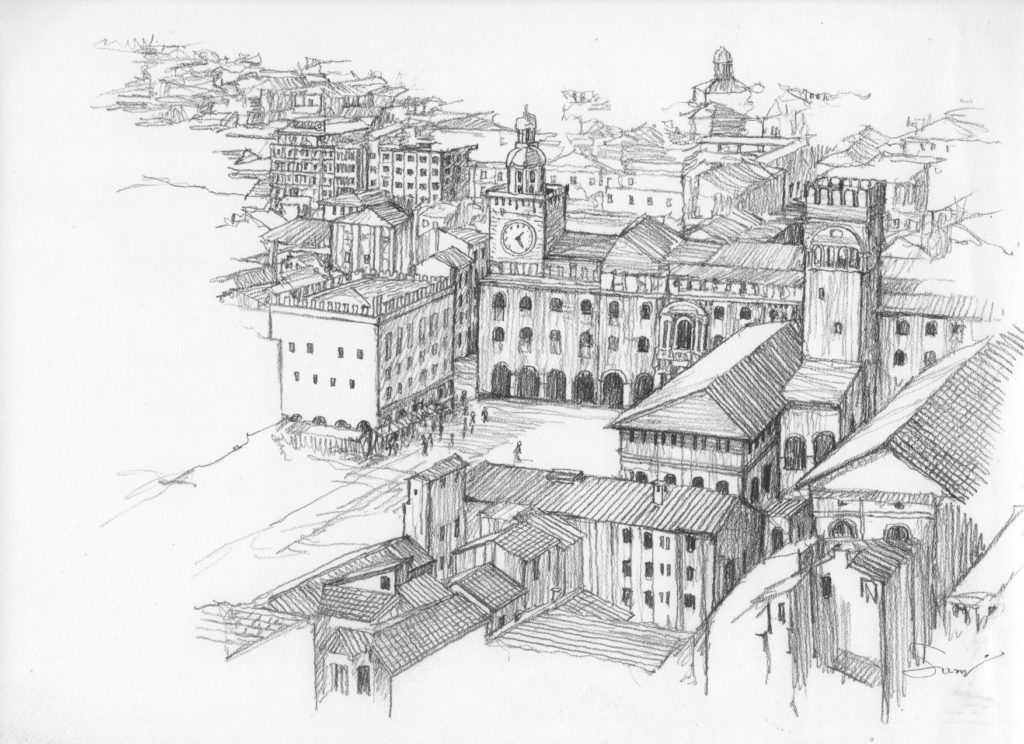

(鉛筆デッサン 未完成です)

(鉛筆デッサン 未完成です) (帽子の人が中島さん)

(帽子の人が中島さん)

(京都のころの自画像です)

(京都のころの自画像です)